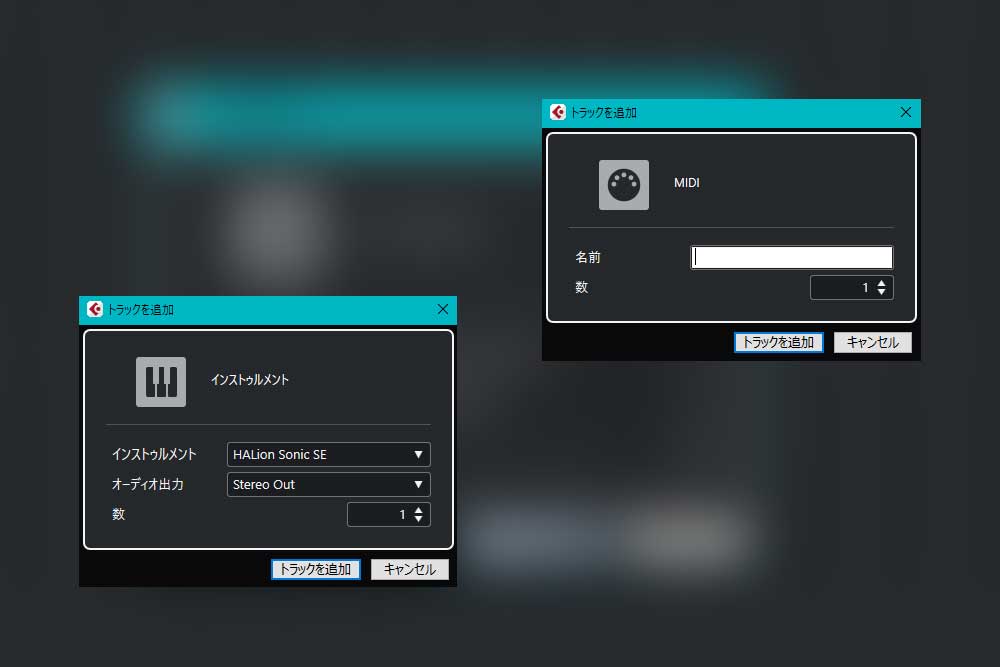

Cubaseには打ち込みで使うトラックとして「インストゥルメントトラック」と「MIDIトラック」がある。

どちらも一見すると似たような機能のトラックなので、Cubase初心者だと違いがわかりづらいはず。

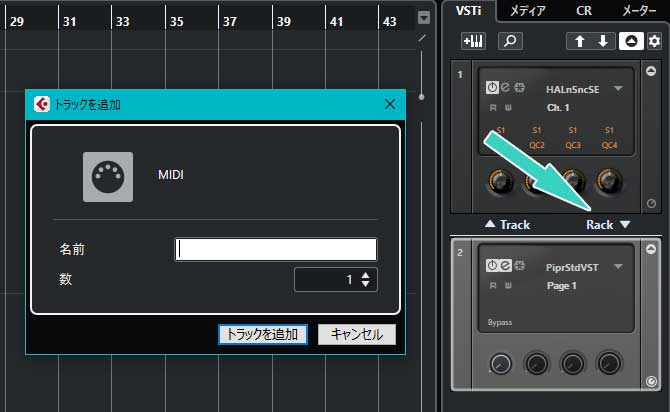

今回は主に初心者に向けて、それぞれの違いや使い分けについて、個人的な考え等も含みながら説明する。キャプチャで使用しているCubaseはWindows版のCubase Pro 10だが、近隣のバージョンであれば大体同じはず。

設定がワンセットなインストゥルメントトラック

インストゥルメントトラックは、トラックを立ち上げると使うソフトウェア音源(VSTi)と、出力先設定が同時にされるワンタッチさが特徴。

1つのトラック上にMIDIデータと音源、エフェクトを同居できるので、作業が直感的でわかりやすく、プロジェクトファイル全体としてもスッキリさせることができる。制作が進んでトラックをオーディオファイル化したい場合に使う「フリーズ」という機能を使う場合も、より直感的に操作できる。

ハードウェアの外部MIDI音源などと接続せず、ソフトウェア音源を使って、パラアウト出力(後述)しない場合は、このインストゥルメントトラックを使うとスピーディーに直感的な作業ができるのだ。

メリット

・設定や制作がスピーディーで直感的

・プロジェクトファイルをスッキリさせられる

デメリット

・ソフトウェア音源(VSTi)専用

高度な出力設定ができるMIDIトラック

ソフトウェア音源(VSTi)にMIDI信号を送ることもできるが、外部MIDI音源を使ったり、ReWireという機能で他のDAWなどと連携させたりと、状況に応じてMIDI音源が持つ高度な機能を利用することができるトラック。

ソフトウェア音源の場合もマルチティンバー音源(複数の出力チャンネルを扱える音源)の場合は、複数の音源を立ち上げずにパラアウト出力することによって、チャンネルごとに個別にエフェクトをかけたりできるメリットがある。

メリット

・パラアウト設定がしやすかったり、ハードウェアMIDI音源を使ったりと高度な設定が可能

デメリット

・設定が複雑で難易度が高くなる

実制作上の使い分けの例

個人の制作スタイルにもよるが、ソフトウェア音源だけで制作する場合は、基本的にはインストゥルメントトラックの方が利便性が高い。

以前は処理速度の面で複数の音源を立ち上げるのは無駄とされていたが、今どきのスペックの高いPCなら、インストゥルメントトラックを使って複数の音源を立ち上げたとしても、処理速度的なデメリットはあまりない。

特にMIDIトラックを使う必要がなければ、インストゥルメントトラックだけを使った方が直感的に制作できるだろう。

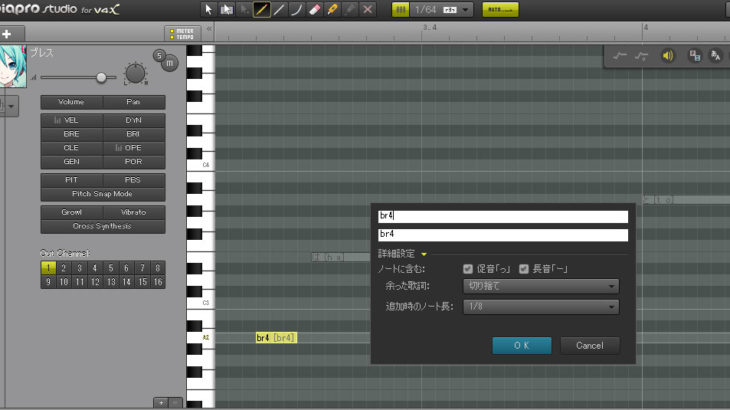

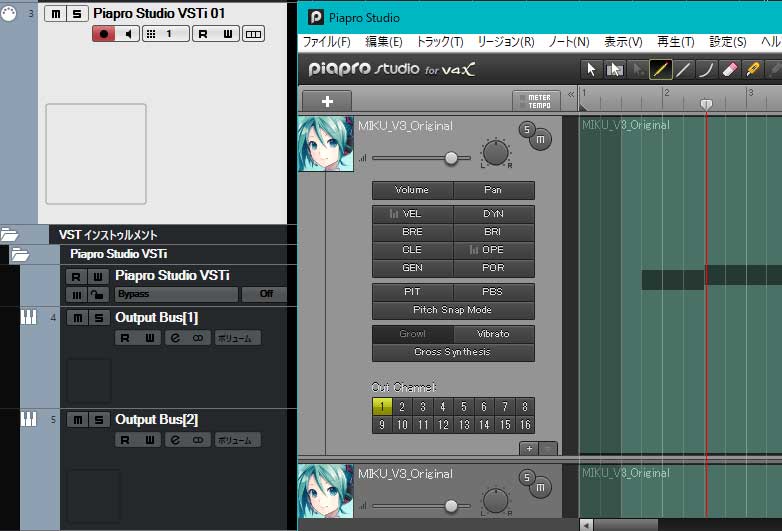

Piapro Studioの場合はインストゥルメントトラック

初音ミク(V3、V4X)の標準エディターであるPiapro Studioは、インストゥルメントトラックでもMIDIトラックでも立ち上げることができる。どちらでもバラアウト出力することが可能で、インストゥルメントトラックでも支障なく設定できる。

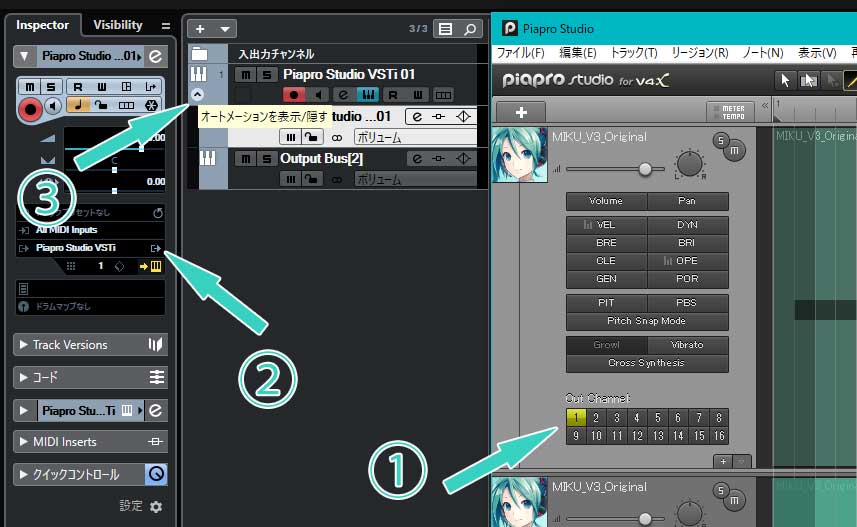

いくつか設定する方法はあるが、最もシンプルと思われる設定方法は、上記画像のように、

1、Piapro Studio側でOutput Channelをトラックごとに設定

2、CubaseのOutBus有効化の設定

3、矢印部分をクリックしてOutpu Busをプロジェクトウィンドウ表示

という手順でパラアウト化して制作することができる。Piapro Studioのトラックごとに個別にエフェクトをかけたりする場合に便利だ。

まとめ どちらが良いかはケースバイケース

インストゥルメントトラックとMIDIトラックの使い分けは、使う音源や個人の制作スタイルにもよる。

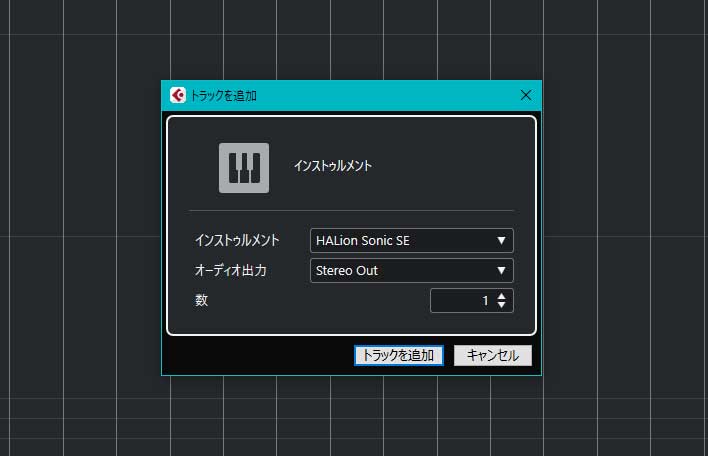

インストゥルメントトラックの方が設定がシンプルなので初心者向けというわけではない。プロがCubase Proで制作した楽曲のプロジェクトを見る機会があったが、インストゥルメントトラックでHALion Sonic SE3が1トラック1音源として使われていた。

長い歴史があり、ユーザーの多いCubaseだけに、互換性のために似たような機能のトラックが2つ用意されている部分もあると言える。ケースバイケースであって、一概にどちらが良いと言うことはできないのだ。制作スタイルや好みに合わせて使い分けよう。